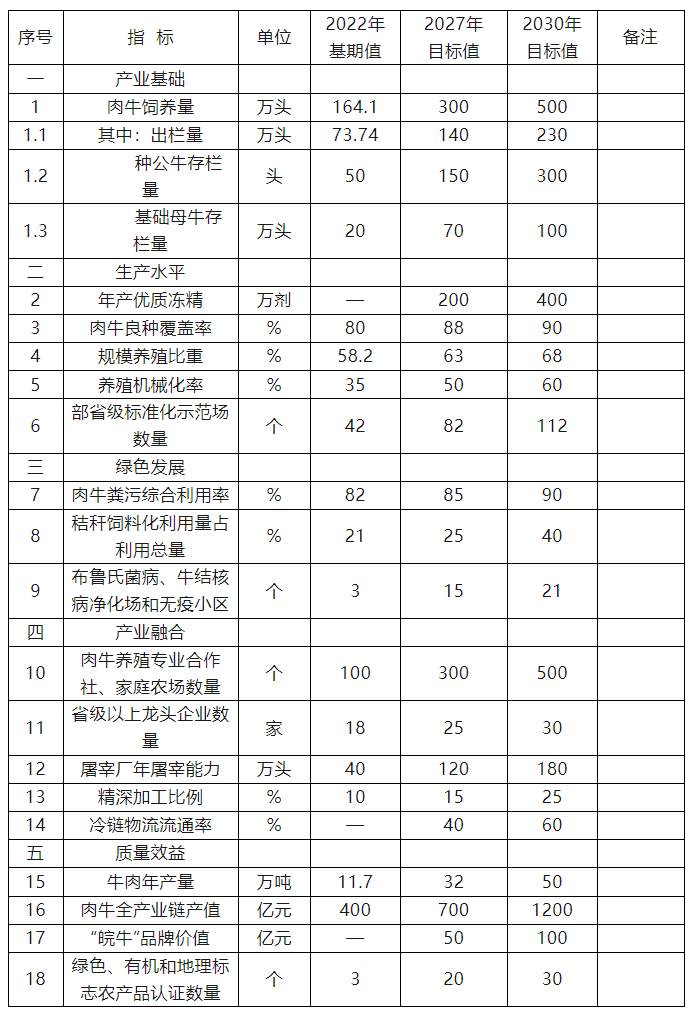

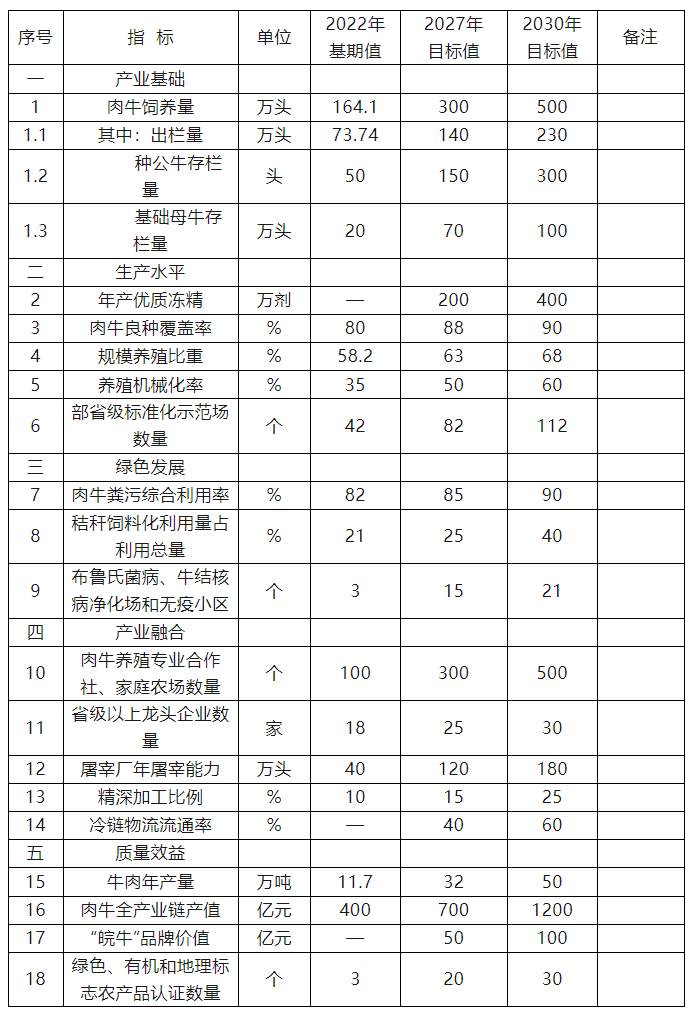

我省作为农业大省,是全国肉牛肉羊主产区和中原肉牛肉羊带优势区域,肉牛养殖历史悠久,产业基础较好,是我省畜牧业的重要产业之一。1.肉牛养殖规模快速发展。2017年以来,安徽省肉牛产业快速发展,肉牛饲养量年均增长约为7.94%,是全国平均增速的1倍多。2023年底,全省省肉牛养殖场(户)达到6万多个,肉牛饲养量达到164.8万头,其中存栏94.73万头,出栏74.07万头,牛肉产量11.72万吨。截止今年年二季度末,全省肉牛饲养量126.5万头,同比增长5.2%,其中肉牛存栏84.2万头,同比增长2.5%,出栏42.3万头,同比增长10.6%,牛肉产量6.7万吨,同比增长11%。2.肉牛标准化养殖加快发展。全省出栏50头以上的肉牛规模养殖场达到1847家,其中出栏500头以上的超过150家,部省级标准化示范场42家。全省肉牛规模养殖比重达到60%,比全国高出20个百分点。3.肉牛优势区域布局基本形成。依托区域产业发展基础、资源禀赋和环境承载能力等因素,全省基本形成了以皖北六市为主的优势肉牛产区,以皖南地区为主的特色肉牛产区。“旌德黄牛”被评为国家农产品地理标志产品。4.绿色转型升级取得进展。安徽是农业大省、粮食大省。2023年,安徽粮食播种面积1.1亿亩,粮食产量830.16亿斤,位居全国第五位。2023年全省农作物秸秆可收集量约为4830.76万吨,以小麦、水稻、玉米秸秆为主,分别占秸秆可收集量的37.96%、27.47%、24.85%。全省秸秆收储运体系基本建立,2023 年全省饲料化利用秸秆1118万吨、占秸秆利用总量 24%,较上年提高了3 个百分点,为发展草食畜牧业提供了稳定资源。种养结合,农牧循环模式普遍推广,形成了“截污建池、发酵还田,一场一策、制肥还田,区域收纳、集中处理”粪污资源化利用路径模式,探索了肉牛养殖“场床一体化”等肉牛绿色转型升级模式。2023年全省畜禽粪污综合利用率达到83%以上,比全国水平高出5个百分点。安徽省人民政府《安徽省肉牛产业高质量发展规划(2024—2030年)》(皖政秘〔2024〕41号)总体要求:发展目标:到2027年,全省秸秆饲料化和肉牛产业规模化、标准化、产业化经营水平显著提升,秸秆饲料化利用量占利用总量达25%左右,肉牛养殖规模力争达300万头以上,肉牛全产业链产值达700亿元以上。到2030年,全省秸秆饲料化利用量占利用总量达40%左右,肉牛养殖规模力争达500万头以上,肉牛全产业链产值达1000亿元以上,再造1个千亿级绿色食品产业。 安徽省肉牛产业高质量发展规划目标汇总表

当前养牛业面临多年未遇的严峻形势。主要存在以下几个方面的制约:1.资源环境制约肉牛产业发展。在耕地保护、农业设施用地等政策从严从紧的背景下,肉牛养殖设施建设、饲草料种植及精深加工等用地难问题突出,发展空间受限,制约了肉牛产业的规模化、标准化、产业化发展。尤其是皖南、皖西山区,土地资源少、丘陵起伏、沟壑纵横,肉牛规模养殖限制较大。在推进肉牛养殖与环境保护协调发展的工作中,环保压力升级,省内规模以下养殖场(户)粪污处理设施配备水平参差不齐,且缺乏全面的指导和有效的监督,制约了肉牛产业绿色健康可持续发展。2.肉牛产业链条不强。肉牛屠宰加工相对滞后,现有屠宰加工企业开工不足,全省屠宰肉牛仅占出栏肉牛总量的7.2%,育肥牛活体出售到省外的现象依然突出。肉牛产品深加工发展不足,肉牛产业链条短且产业经济不强,产品加工层次低、利润空间少,产品附加值不高。品牌建设滞后,市场竞争力不强,优质特色不优价,产业综合效益未能充分发挥。3.优质牛源自给不足。当前,省内养殖场户多以外省购买架子牛育肥为主,母牛饲养量持续减少且繁殖性能不高。全省能繁母牛养殖量约为23.6万头,仅为全群的26%,能繁母牛扩群内生动力不足,牛源对外依存度较高,制约了肉牛产业的持续稳定发展。4.技术服务支撑较弱。现有肉牛养殖的从业人员年龄结构老化,专业技术能力不足,对母牛配种、疾病诊疗、疫病防控等操作难以作出准确处理。肉牛产业社会化服务发展相对滞缓,肉牛饲养管理、精准饲喂、标准育肥技术普及不够,生产中先进设施、精细饲料加工、规范管理等现代技术应用较少,缺乏对育肥场管理人员、技术员和专业技术干部等对肉牛现代化饲养和科学管理的技术培训。2.精准饲养管理:季节性选择本土化饲料资源,饲草料质量安全控制(如玉米的霉变,青贮饲料的霉变、二次发酵等)、阶段饲养管理(依据母牛、育肥牛的生理周期进行配方调整,同时注意母牛的繁殖周期的营养调控、育肥牛适时出栏的问题。)依据消费需求,调整增加肉牛屠宰加工的方式,如中西餐饮食文化的差异(中式热鲜肉(牛腱子、牛腩等)、潮汕火锅、酸汤火锅等,西式牛排、汉堡牛肉饼等等)鼓励消费者选购本土牛肉,利用文旅、文化节讲好本土肉牛的文化传承故事。宣传、引导国家级、省级肉牛政策,发挥产业体系、学会、协会等科技服务产业的作用。当前,我省肉牛产业发展正处于政策机遇期。去年以来,我省出台了《安徽省人民政府办公厅关于实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划的意见》《安徽省人民政府关于印发安徽省肉牛产业高质量发展规划(2024—2030年)的通知》,出台“牛十条”,设立了“秸秆变肉”暨肉牛振兴专项资金,今年将安排近4亿元,重点支持建设良种繁育体系、提升肉牛屠宰加工产能等。同时,组建总规模83.4亿元的省绿色食品产业主题母基金,在皖北各市设立子基金,重点保障肉牛产业发展需要。国家连续在我省实施粮改饲试点、种草养畜、高产优质苜蓿种植等项目积极推动肉牛产业发展。牛十条全称《安徽省支持肉牛产业发展10条政策》,包括以下内容:1、支持秸秆饲料生产供应。利用国家粮改饲项目,对肉牛养殖场(户)、企业或农民专业合作社收储使用全株青贮玉米等优质饲草的进行补贴。各地可统筹依规利用中央农业生态资源保护秸秆综合利用、农业产业发展粮改饲等资金对新建或改扩建容积在500立方米及以上的单体黄(青)贮窖,每立方米贮窖补助不高于30元;对新建或改扩建面积在500平方米及以上的单体干草棚,每平方米干草棚补助不高于150元;对单户收贮秸秆黄(青)贮发酵饲料100吨以上的,每收贮1吨补贴不高于35元;对单户收贮秸秆干饲料50吨以上的,每收贮1吨补贴不高于65元;每个县(市、区)补助资金总额不超过800万元。落实农机购置与应用补贴政策,将养殖场(户)购置畜禽养殖机械、畜禽产品采集储运设备、畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备、饲料(草)收获加工运输设备等农机装备按规定纳入补贴范围,建立健全监管机制。2、支持肉牛良种繁育。提升全省肉牛种源生产能力,省财政对新建的国家肉牛核心育种场每个给予一次性奖补200万元,对新建的国家种公牛站每个给予一次性奖补300万元。为肉牛养殖企业开通种公牛、基础母牛引进的绿色通道,优先审批、优先检测。省财政对从国外引进符合农业农村部标准的种公牛,每头补助10000元;对从国外引进符合农业农村部标准的基础母牛,规模超过50头的,每头补助3000元,单个主体补助不超过500万元;对从省外新引进基础母牛,规模超过50头的,按照“见犊补母”的原则,每头母牛每产1犊补助350元,最多补助不超过3胎,单个主体补助不超过200万元。支持肉牛养殖企业对优质良种肉牛使用胚胎移植技术,省财政对单场(户)成功使用10枚胚胎及以上并产犊的,每枚胚胎补助500元,单场(户)补助不超过20万元。对培育具有安徽特色的肉牛新品种,纳入到种业良种联合攻关支持范围。3、支持肉牛规模养殖。支持市、县(市、区)政府利用政府专项债券资金发展肉牛产业。2024—2027年,对上年度新增肉牛饲养量3万头以上、新增饲养量排名前3位的县(市、区),省财政给予奖补300万元,并在分配当年度中央及省级支持畜牧业相关转移支付资金时予以倾斜支持。4、支持肉牛屠宰加工。培育肉牛屠宰加工领军企业,省财政对企业在省内新建或扩大肉牛屠宰加工产能,年度利用银行贷款超5000万元的,最高按照1亿元贷款额度给予实际贷款额度1%的贴息补助;对省内屠宰企业屠宰具有产地检疫证明的育肥出栏肉牛且年屠宰量新增3000头以上的,按新增每头200元给予奖励。5、支持粪污资源化利用。大力推广“截污建池、发酵还田,一场一策、制肥还田,区域收纳、集中处理”的“3+N”路径模式,指导养殖场(户)规范建设粪污处理设施,对于配套土地面积不足的,应委托第三方代为实现粪污资源化,或将污水深度处理后达标排放。大力实施畜禽液态粪肥还田利用、商品有机肥推广应用、社会化服务组织培育提升等工程,推动畜禽粪污由“治”到“治用兼顾,以用为主”的跨越转变。6、支持肉牛疫病防控。保障公益性事业经费支出,加强各级动物疫病预防控制机构兽医实验室建设。以种牛场和规模牛场为重点,统筹推进布鲁氏菌病、牛结核病净化场和无疫小区建设。省财政按照每头200元对病死牛无害化处理进行补助,鼓励市县结合当地实际予以资金支持。鼓励将强制免疫、养殖保险、无害化处理、协助检疫等兽医公益服务事项交由社会化服务体系(机构)承担。7、强化财政金融服务联动。推动设立肉牛特色农产品保险,每头牛最高保险保额为15000元,保费不超过500元/头,省财政、市县财政保费补贴比例分别为40%、40%,养殖场(户)自缴保费的20%。强化信用支持,推进“党建+信用”。构建金融支持肉牛产业协作机制,建立保证担保、保险保障、银行信贷联动模式。进一步完善活体抵押贷款业务政策举措。鼓励银行机构将育肥牛贷款期限延长至2—3年、基础母牛贷款期限延长至3—5年。8、强化用地保障和环评服务。各市要从当地处置存量土地相应核定的新增建设计划指标中,安排至少5%新增建设用地计划指标,重点保障农村产业发展项目用地,支持肉牛产业发展。对符合规划的,支持利用空闲地、空心村等土地资源,创新使用点状供地等方式,依法依规保障肉牛养殖设施农业用地合理需求。建立重点项目服务清单,对符合政策条件的肉牛养殖项目,提前介入、主动服务、加强指导,依法依规加快环评审批,推动项目快速落地。制订《安徽省畜禽养殖业污染防治技术规范》,指导规模养殖场、养殖专业户(小规模养殖企业)按要求开展畜禽养殖污染防治工作。9、强化人才和科技支撑。依托省内高等院校,组建现代肉牛产业学院。继续开展基层农技推广人才定向培养。举办全省家畜(肉牛)繁殖员、动物疫病防治员和动物检疫检验员职业技能竞赛。围绕肉牛饲料饲草、良种繁育、精深加工、疫病防控等环节,鼓励支持科研院所与省内相关企业产学研合作,组织实施攻关项目,对关键共性技术开展攻关。大力开展“畜牧科技进万家”活动。探索开展“科技特派员(团)+企业+基地+合作社”等服务模式,促进科技成果转化。10、强化指导服务和督促协调。加强肉牛产业“双招双引”,支持企业在我省投资建场,主动做好肉牛养殖场的指导服务,加快推进新建肉牛养殖项目落地投产。成立省“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划专家委员会,组建省级工作专班,建立健全肉牛养殖重点县、重点龙头企业、重点项目清单和包保责任制度、技术服务制度、定期调度制度,将肉牛产业发展情况纳入乡村振兴战略考核,确保如期完成各项目标任务。大力宣传“秸秆变肉”、肉牛产业发展的政策措施,命名一批肉牛振兴示范县、肉牛发展强镇,适时通报表扬一批发展肉牛产业贡献突出的单位和个人,及时总结推广各地“秸秆变肉”和肉牛产业发展的典型做法、成功经验。该技术从牛场设计改造入手,将牛床和运动场一体化建设,借鉴其他畜种垫料养殖技术,通过铺设垫料,牛粪污排泄在垫料上,定期添加垫料或翻耙,牛粪在垫料中发酵,牛出栏后集中清理,不仅解决牛粪难于清理问题,而且有效去除牛场臭气。目前,肉牛场床一体化养殖已经在全省200余家规模养殖场进行了推广应用,推广范围覆盖全省。该技术是指在密封厌氧条件下,青贮原料中的乳酸菌发酵可溶性糖,产生乳酸,乳酸不断积累,使青贮原料的 pH值下降到3.8-4.2时,青贮原料中所有微生物活动都处于被抑制状态,从而使得青贮原料的营养成分得以长期保存。全株青贮玉米的优点:一是有效保存青绿玉米的营养成分。一般来说,青绿玉米在成熟晒干后,营养价值将要随之降低 30%-50%,但制作成青贮后仅降低 3%-10%,基本保持原来青绿玉米的营养价值,特别是青绿玉米中的蛋白质和维生素(胡萝卜素)等。二是适口性好,消化率高。全株青贮玉米保持了青绿玉米的鲜嫩汁液,青贮饲料含水量达70%,可提高饲料利用率。三是通过青贮,可以杀死病菌、虫卵,破坏杂草种子再生能力,减少对肉牛和农作物的危害。该技术根据不同作物秸秆性质,筛选出不同的微生物添加剂,依据养殖规模和模式优化作物秸秆加工工艺,对黄淮海地区的秸秆资源进行就地加工,转化为性价比高的粗饲料。安徽省畜牧技术推广总站和安徽农科院畜牧兽医研究所在推广应用玉米秸秆青贮饲料技术的前提下,衍生出水稻秸秆青贮技术、小麦秸秆质量提升加工技术、花生秧草莓秧等技术。黄淮海地区有9000多万的草食家畜存栏量,对粗饲料的需求巨大。这些技术的推广,有力的支撑了安徽省草食畜牧业的可持续发展,为黄淮海地区草食畜牧业的节本增效提供支持,最新调研显示,安徽许多肉牛场的肉牛饲料成本已经低于内蒙等地。4、秸秆改良氨化技术

该技术通过使用秸秆改良氨化剂,同时联合使用含硫盐,提高氨化秸秆中非蛋白氮在动物体内沉积率和秸秆粗纤维生物降解率,铵离子中的氮在瘤胃中合成菌体蛋白,可供家畜利用。秸秆氨化后变软,粗蛋白含量提高1-1.5倍,并能造成适宜瘤胃微生物活动的微碱性环境,因而提高了家畜对秸秆的采食量和利用率, 从而提升了“秸秆变肉”效率,同时也能提高作物秸秆的饲用率,减少种植青粗饲料的耕地占用,降低焚烧秸秆所致的大气污染,或者直接还田带来的病虫害压力。

24-12-05

24-12-05

热门资讯

热门资讯